Cuerpo y tiempo

Blog de José Jiménez - Filosofía, escritura, artes, mundo

miércoles, 23 de abril de 2025

martes, 22 de abril de 2025

Exposición en el Museo Patio Herreriano, Valladolid

Las formas en el paso del tiempo

Es importante tener en cuenta la historia y las

características del lugar institucional donde se presentan sus intervenciones,

ya que el Patio Herreriano era el patio procesional del antiguo Monasterio de

San Benito el Real, construido en Valladolid entre 1596 y 1665, y se inauguró

como centro de arte en 2002. Para ello, lógicamente, hubo que realizar toda una

serie de adecuaciones y transformaciones de los espacios.

Es en ese trasfondo donde Juan López sitúa, de

nuevo, el signo de interrogación acerca de los espacios arquitectónicos que

constituye una de las claves centrales de su trayectoria. En esta ocasión,

interviene escultóricamente en la Capilla y con un gran fresco mural disperso

en la Sala 9. Escultura adherida y pintura mural, como ejes expresivos de sus

intervenciones en los espacios.

En la Capilla, explorando el ritmo de los arcos

sometidos a una intensa remodelación en el devenir histórico, Juan López juega

con el paso del tiempo en lo que vemos, colocando un conjunto de cerchas de

carácter industrializado y neutral, con textura similar a la de la mampostería

de la Capilla. Con ello, establece un contraste entre la idea de originalidad

de los espacios arquitectónicos prestigiosos y la extensión de lo homogéneo y

estandarizado en tantas construcciones actuales. En otros términos: ¿de dónde

venimos… y a dónde vamos…? A través de su intervención, Juan López introduce la

mirada de la arqueología en la contemplación y experiencia del espacio

arquitectónico.

El eco de la arqueología está también presente en

su propuesta de la Sala 9. La pintura mural que se desplaza en las paredes

laterales de la Sala es la reverberación de un diálogo con el fresco original

que está en la luneta del muro del fondo. Según indica el propio Juan López, lo

que aquí pretende es trabajar “a la contra”: con chorros de arena sobre los

muros, que van levantando distintas capas de las paredes. Así se manifiestan

agujeros en la pared, parches de madera, tonos rosas y naranjas, y un continuo

fluyente de pintura amarilla mural: un conjunto de rastros de exposiciones

anteriores. Con todo ello, en las paredes brotan tonalidades imprevistas, zonas

vacías y representaciones perdidas en el paso del tiempo con formas que

dialogan con el mural de la luneta.

En definitiva, con Juan López además de fluir en el

espacio, fluimos también en el tiempo. Sus obras son una interrogación profunda

acerca de lo que vemos y cómo lo vemos, y con ello nos situamos en una

perspectiva radicalmente diferente a la invasiva homogeneidad de la imagen, a

la que estamos tan intensamente sometidos en el mundo de hoy. Su trabajo es

todo un ejercicio de escritura visual, a través del cual podemos

aprender y conocer mejor lo que supone el paso del tiempo y la experiencia de

la vida.

* Juan López: Un

tratamiento superficial. Patio Herreriano, Valladolid. Del 29 de marzo al 14 de septiembre.

* Publicado en EL CULTURAL:

-

Edición impresa, 11 de abril de 2025, pgs. 32-33.

-Edición online: https://www.elespanol.com/el-cultural/arte/20250414/juan-lopez-nuevas-arquitecturas-antiguas-museo-patio-herreriano-valladolid/1003743700265_0.html

miércoles, 19 de marzo de 2025

Exposición en la Fundación Juan March, Madrid...

Ir al fondo de las cosas: eso es lo que nos plantea esta profunda exposición que establece un amplio recorrido por uno de los ejes centrales de las artes visuales: el color. En la muestra se presentan un amplio número de obras de los siglos XX y XXI, todas ellas de gran calidad y con una intensa fuerza expresiva, con el objetivo de mostrar la emancipación del color que, más allá de la línea y la forma, habría alcanzado su completa autonomía en el transcurso del siglo XX.

Su título: Lo tienes que ver, responde a lo que escribió Walter Benjamin en un texto de 1915: “El color debe ser visto”, que se reproduce en la pared de una de las salas. El recorrido nos lleva por una significativa selección de obras “abstractas”, un término que yo sustituiría por “no figurativas”, y que se expandió a lo largo del siglo XX desde el mundo anglosajón, con la voluntad de expresar una nueva época del arte, a diferencia los planteamientos tradicionales.

En mi opinión, el arte en sus planteamientos tradicionales, clásicos, tiene un halito intensísimo de abstracción, y siempre señalo como uno de los ejemplos más explícitos de ello el gran cuadro Las Meninas, de Velázquez, que desde su dimensión figurativa tiene una fuerza y significado de abstracción sumamente intensos.

Dicho esto, lo verdaderamente relevante que la exposición nos transmite es cómo el color en sí mismo, su utilización, llega a alcanzar una relevancia y expansión intensísimas a lo largo del siglo XX. Podemos apreciar esa nueva centralidad a través de los primeros experimentos de Kazimir Malévich, que se consideran el punto de partida de la narración elaborada.

Especialmente significativa es la obra de grandes dimensiones de Ad Reinhardt: Pintura abstracta (1953), óleo intensamente negro que cubre plenamente el lienzo que le sirve de soporte. Y se nos sitúa como “desencadenante” lo que Rudolf Arnheim escribió en 1974: ““Hablando en términos estrictos, todo aspecto visual debe su existencia a la luminosidad y al color.” El color como centro de la escena en las artes visuales.

Así nos vamos encontrando con un gran conjunto de obras reunidas, con piezas de Olafur Eliasson, Rosa Brun, Yves Klein, Lucio Fontana… Junto a ello, nuestra mirada se abre al carácter transversal y multidisciplinar que va adquiriendo el arte de nuestro tiempo, pues junto a pinturas, esculturas y obras sobre papel, también se incluyen piezas de cine y de vídeo, e intervenciones o instalaciones como la de Felipe Pantone, la cromosaturación de Carlos Cruz-Diez o la lluvia e instalación de pigmento azul de Yves Klein. Hay que destacar una película de Derek Jarman y la fotografía de Wolfgang Tillmans, así como también cerámicas, entre las que destacan las de Richard Deacon, y las obras textiles de Sheila Hicks o Teresa Lanceta.

De gran interés e importancia es lo que tiene en su interior el espacio cerrado de un gabinete o cámara de maravillas, en alemán: Wunderkammer. Dedicado a “los primeros teóricos del color de los siglos XVIII y XIX”, con referencias a Goethe, Turner, o Carl Runge, contiene todo un conjunto de materiales que nos transmiten la historia y el uso del color, así como documentos, entre ellos los que hablan de las injusticias históricas unidas al color de la piel.

De una calidad excepcional es lo que contiene otro pequeño espacio cerrado: la instalación inmersiva Coloramas elaborada por Santaella Lab y los comisarios de la exposición, con un análisis profundo de los fundamentos físicos del color. A través de un vídeo que se proyecta en un conjunto de pantallas envolventes, vamos al fondo de la interrogación acerca de lo que es un color. Y me quedo con esta síntesis, que ahí aparece: “En realidad, el color no existe. Es el resultado de una experiencia perceptiva en la que la luz es captada por las células foto-receptoras de la retina, llamadas conos y bastones, transformándose en impulsos eléctricos que el cerebro reconoce como colores”.

Para mí, la mejor respuesta a esta cuestión teórica la podemos encontrar en el pensador Ludwig Wittgenstein, también presente en los planteamientos de la exposición, y que escribió todo un conjunto de textos escritos sobre el color en las últimas jornadas de su vida. Wittgenstein escribió: “Yo no veo que los colores de los cuerpos reflejen luz en mi ojo.” Y de ahí, remite la cuestión a su concepción de los juegos de lenguaje, un concepto que articula en referencia a los distintos tipos de lenguaje que, como si fueran una familia, constituyen un juego.

Según Wittgenstein, cuando tratamos de nuestras experiencias con los colores nos estamos situando en un juego de lenguaje en el que asumimos que los términos que usamos tienen un sentido: “en realidad lo único que queremos es concebir «El rojo existe» como el enunciado: la palabra «rojo» tiene significado.” Pero, además, los significados de los colores dependen de los contextos del juego de lenguaje, no son unívocos ni homogéneos. Considero que ahí se sitúa la dimensión más profunda a la que nos lleva esta magnífica exposición: los colores como lenguajes, como juegos de lenguaje, como soportes expresivos, abiertos en sus dimensiones y características formales.

* Lo tienes que ver. La autonomía del color en el arte abstracto. Comisariado: Manuel Fontán y María Zozaya. Fundación Juan March, Madrid. Del 28 de febrero al 8 de junio.

* Publicado en EL CULTURAL:

-

Edición impresa, 14 de marzo de 2025, pp. 30-31.

-Edición online: https://www.elespanol.com/el-cultural/arte/20250319/kazimir-malevich-olafur-eliasson-artistas-hicieron-color-religion/930407278_0.html

martes, 18 de febrero de 2025

Exposición en Madrid...

Rafael

Canogar: Los sueños de la pintura

El

título de la muestra: “[I]Realidades”, nos plantea ya en sí mismo la cuestión

que suscita la forma de entender el arte en Canogar: ¿qué tenemos antes nuestra

visión, realidades o irrealidades plasmadas plásticamente…? Es un buen punto de

partida, porque en sus obras pictóricas no encontramos representaciones

figurativas, sino despliegues de color y de luz que interrogan lo que vemos y

cómo vemos.

Los

cinco “capítulos” se estructuran con los siguientes rótulos:

(1) “Naturaleza que me has conmovido", (2) “Circa 1957. La materia y el

signo: el arte otro", (3) "Abstracciones y construcciones

desde los ochenta", (4) “Circa 1968. Realeza secreta del dolor”, y (5)

“Klee y Miró, mágicos”.

Unas referencias concretas

determinan los capítulos (1) y (5), que marcan el inicio y el final del

recorrido. En el primer caso se trata de un pequeño óleo sobre madera, de 1949:

Jardín de Vázquez Díaz, en el que vemos el jardín de quien fue su

maestro, toda una clave para entender los inicios de su trayectoria. En el

segundo, nos encontramos con tres cuadros, también de pequeño formato, dos de

ellos de 1954 y otro de 1955. Según escribió Canogar: “Klee y Miró me dieron el

apoyo para adentrarme en el mundo de la abstracción expresionista”. Es decir:

ahí se sitúa una de las referencias claves para la fijación de su horizonte

artístico.

Los otros tres capítulos: (2), (3)

y (4), condensan un conjunto de obras, que marcan los pasos que ha ido dando

desde 1957 hasta ahora mismo, con piezas datadas en 2024. Canogar desempeñó un

papel fundamental en la creación y desarrollo del grupo artístico “El Paso”

(1957-1960), abriendo desde entonces una concepción de la pintura que va más

allá de la figuración descriptiva haciéndonos ver lo que habitualmente no

vemos.

Como podemos percibir en las

hermosas pinturas aquí reunidas ese procedimiento tiene como clave central las

apariciones y los juegos de la luz, a través de las superposiciones de masas

pictóricas y colores. En un texto publicado en 1959, el propio Canogar indicó:

“En mis pinturas, la forma cede su puesto a la luz, que la baña en sus partes

salientes, creando imágenes que surgen de la oscuridad.” Desde entonces, y como

alternativa a la figuración descriptiva, sus obras se articulan a través de una

metamorfosis de las formas determinada por la luz.

El capítulo (4), que nos remite

al entorno de 1968, con todas las transformaciones sociales y políticas que

tuvieron lugar en aquel tiempo, nos permite apreciar el vuelo intenso de la

pintura de Canogar, que rompe todos los límites cerrados. Además de una pintura

al óleo: La Parturienta (1974), vamos teniendo ante nuestra mirada

diversas piezas que conjugan los relieves pictóricos con la pintura plenamente

negra, con lo que se subraya la profunda agitación que se vivía. Es casi como

un grito: “¡Salvemos la humanidad…!” Y también en este contexto hay una pieza

escultórica, con pliegues de madera de nogal, que Canogar realizó en 2021: Homenaje a los caídos por la COVID-19.

El capítulo (3): "Abstracciones

y construcciones desde los ochenta", nos lleva a un conjunto de obras

pictóricas de una calidad excepcional, de las que se quedan para siempre

marcadas en tu interior. Entre ellas, destaco personalmente la pintura al óleo

sobre lienzo, de gran formato, Nocturno urbano 1-90 (1990). La dimensión

matérica desempeña un papel esencial en la búsqueda pictórica de Canogar. Y

decisivo es cómo podemos ir apreciando, hasta en las piezas más recientes, la

utilización en sus pinturas de los soportes plásticos, con el despliegue masivo

del acrílico y el empleo del metacrilato como soporte directo. Con ello se

alcanzan importantes efectos de transparencia y de reflejo: al mirar tú mismo

te ves en el fondo de las obras.

Aquí es oportuno llamar la

atención acerca de Viento (2023), una pintura con acrílico sobre

metacrilato, en la que vemos oscilar unas barras de colores cambiantes sobre un

fondo negro, que en sí mismo es todo un espejo de visión.

En definitiva, Canogar nos conduce hacia una visión lo más completa posible, en busca en todo momento de la verdadera profundidad de la visión. Lo que ahí vemos nos puede llevar más allá de lo que vemos: como alternativa a la figuración descriptiva, el mundo interior, el otro mundo, la metamorfosis de las formas… A eso nos lleva Canogar, a la pintura como sueño de las formas.

* Rafael Canogar: [I]Realidades

[Obras 1949-2024]. Comisario: Alfonso de la Torre. CentroCentro,

Madrid. Del 30 de enero al 18 de mayo.

* Publicado en EL CULTURAL:

- Edición impresa, 7 de febrero de 2025, pgs. 26-27.

-Edición online: https://www.elespanol.com/el-cultural/arte/20250211/rafael-canogar-pintor-inmenso-despliega-toda-luz-arte-abstracto/922408084_0.html

lunes, 10 de febrero de 2025

Exposición en Madrid

Carlos León: El jardín de la visión

En la exposición todas las piezas son pintura, el

ámbito donde Carlos León ha situado desde sus inicios el núcleo de su actividad

artística. Se han reunido 17 de gran formato, en las que vemos flotar los

desplazamientos de colores elocuentes que atrapan nuestra mirada. Distribuidas

en las diversas salas de la galería, trazan un itinerario, un viaje, en lo que

viene a constituir todo un jardín de gran resonancia.

El título de la muestra: «the wrong garden» [«el

jardín equivocado»], coincide con el de un impresionante libro sobre el

artista, cuya presentación pública tuvo lugar el pasado mes de diciembre en

Segovia, donde se había elegido unos meses antes a Carlos León como “hijo

adoptivo de la provincia”.

En un texto en el inicio de ese libro, Carlos León

subraya su frecuente utilización del sustantivo jardín en los títulos de sus

cuadros, y sitúa “el jardín como Lugar real en el que tienen lugar, y

fructifican, los encuentros entre los silenciosos trabajos de la Naturaleza,

sus enraizamientos, brotes, floraciones y desarrollos, con los de la

inteligencia, la razón, el cálculo, la geometría y la musicalidad… pero espacio

significante, al mismo tiempo, sobre el que proyectar ideas estéticas,

experiencia cultural y, en su desarrollo: Arte.”

Lo que así nos proyecta es todo un viaje, personal

y estético, que a lo largo de los años buscaba situar en su pintura ese jardín

ideal añorado. Pero lo que resuena finalmente son los ecos de un tiempo final,

como subraya en las últimas líneas de ese texto: “y al cabo de esos años, aquí

lo confieso, descubro que no he hallado ese jardín, sino otro, ya en los

dominios que conducen al encuentro con mi amada Perséfone, y al que pongo por

nombre «the wrong garden» o, dicho de otro modo, «the wrong fandango»: la danza

del destino, la de la Muerte con la Vida.”

Es decir, la expresión «the wrong garden» nos

remite a un baile abierto que nos lleva desde la vida a la muerte, trazando un

viaje en el tiempo en el que la voluntad de plasmar una visión profunda de los

ámbitos y ecos naturales como espejos y proyección de la interioridad humana y

su proyección en el deseo, el pensamiento y la identidad, a través de todo lo

cual Carlos León forja la articulación de sus obras pictóricas.

Sus obras configuran un lenguaje plenamente expresivo, ya que sus colores hablan, nos llevan a las resonancias del mundo interior, a los ecos de la sensibilidad, y a la iluminación de lo inconsciente. Desde que en 1966 se inició en la pintura, Carlos León ha ido siguiendo un firme itinerario. Artista viajero, mantuvo largas estancias en París y en Nueva York, que fueron decisivas para su síntesis de las raíces hispánicas y las modulaciones internacionales del arte. Y ahí sigue, en su «postmadurez». En mi opinión, es uno de los artistas más relevantes de nuestro tiempo.

* Carlos León: the

wrong garden. Galería Albarrán Bourdais, Madrid. Del 11 de enero al 15 de febrero.

* Publicado en EL CULTURAL:

- Edición impresa, 31 de enero de

2025, pg. 31.

-Edición online: https://www.elespanol.com/el-cultural/arte/20250209/carlos-leon-pintor-esconde-jardines-yemas-dedos/919658550_0.html

martes, 4 de febrero de 2025

Exposición en el Grand Palais, París

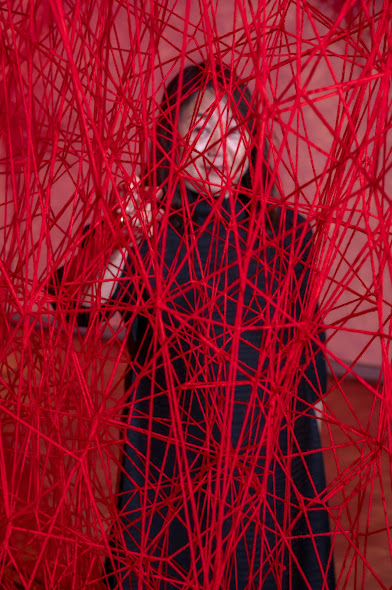

Chiharu Shiota: Los hilos de la vida

La exposición en París de

Chiharu Shiota (Osaka, Japón, 1972), una de las

artistas más relevantes de la escena internacional del arte, es sin duda, todo

un acontecimiento. Su itinerario creativo comenzó en los años noventa, pero

pronto se desplazó desde Japón a Alemania. Allí estudió con Marina Abramovic en

Hamburgo, y después se instaló en 1997 en Berlín, donde ha seguido residiendo

hasta hoy. En esta ciudad estudió con Rebecca Horn. Todos estos datos son

relevantes, porque la obra de Chiharu Shiota está caracterizada por una

tonalidad femenina, y junto a las dos artistas ya mencionadas son también

referenciales para ella Louise Bourgeois y Ana Mendieta.

Es también oportuno recordar el

gran impacto y el eco que produjo su exposición en el Pabellón de Japón en la

Bienal de Venecia de 2015, con la gran instalación The Key in the Hand [La

llave en la mano], en la que 180.000 llaves suspendidas en hilos rojos

colgaban sobre dos barcas que representarían dos manos. E igualmente, hay que señalar

que su obra ha contado con bastantes exposiciones en España, la última y

bastante reciente: Cada quien, un universo, entre el 22 de marzo y el 23

de junio de 2024 en Barcelona, en la Fundación Antoni Tàpies.

La muestra en París en el Grand

Palais, monumento cuya renovación se da por casi finalizada, se presenta como

un preestreno de la reapertura con su programación propia. Es el resultado de

una colaboración con el Mori Art Museum de Tokyo, cuya directora: Mami Kataoka se ha encargado del

comisariado. Organizada en 11 secciones, en ella se presentan 167 obras y

proyectos, que permiten todo un recorrido por la trayectoria de Chiharu Shiota,

desde sus inicios como artista en 1990 hasta la actualidad.

Es particularmente relevante la

reconstrucción de la performance y la instalación de Becoming Painting [Devenir

Pintura] (1994), que Shiota

considera como el arranque de su trabajo artístico específico, después de haber

querido ir más allá de la fijación en la distancia de la pintura, con un

desplazamiento personal al interior del cuadro. Su rostro y su cuerpo están

completamente impregnados del rojo que surte desde los hilos rojos colgados del

techo.

En

ese despliegue se sitúan las dos grandes e inmersivas instalaciones con hilos,

que parece que miden más de 200 kms. de longitud, en grandes salas: Uncertain

Journey [Viaje incierto] (2016-2024) e In Silence [En

Silencio] (2002-2024). En la primera, vamos andando entre figuras

alámbricas de barcas sobre las que caen desde el techo grandes especies de

racimos de hilos rojos. La segunda brota del recuerdo del incendio en la casa

de sus vecinos cuando era niña, y vemos un piano incendiado junto a la silla vacía

del pianista y un conjunto de sillas vacías de los públicos ausentes.

Son

también especialmente interesantes otras dos instalaciones. Reflection of

Space and Time [Reflejo de Espacio y Tiempo] (2018) es una

construcción cúbica con metal e hilos negros en la que hay dentro dos vestidos

blancos de mujer, y con un espejo en el interior en el que salimos los que

miramos desde fuera. Accumulation – Searching for the Destination [Acumulación

– Buscando el Destino] (2014-2024) es, de verdad, deslumbrante: consiste en

un conjunto muy amplio de maletas colgadas desde el techo con tiras rojas de

lana. Pero las maletas no están quietas, se mueven, lo mismo que todos nosotros

cuando viajamos…

Reflection of Space and Time [Reflejo de Espacio y Tiempo] (2018)

Accumulation – Searching for the Destination [Acumulación – Buscando el Destino] (2014-2024)

Además

de objetos, vídeos y diversos dispositivos, se presta una gran atención a los

dispositivos escénicos desarrollados por Shiota entre 2003 y 2019, con las

escenografías de nueve óperas y de obras de teatro. Y también hay que mencionar

su atención a la desaparición del muro de Berlín, tras una división de la

ciudad durante 28 años. En relación con ello Shiota plantea que los humanos

tenemos tres pieles: además de la propia piel humana, están los

vestidos, y la tercera piel serían los “muros, cuerpos y ventanas que rodean el

cuerpo humano.”

En síntesis, la forma expresiva central

de Shiota es la instalación, pero siempre con un trasfondo en el que resuenan

los ecos de la performance y el arte del cuerpo. Así crea ambientes con

entramados de hilos de lana, negros o rojos, que entrelazan objetos evocadores:

instrumentos de música, vestidos de muñecas, zapatos, sillas, ventanas rotas,

camas, cartas, llaves… Entramados de hilos concebidos como una prolongación de

su propio cuerpo ausente, ya que como ella misma indica: “Duermo dentro de las

instalaciones para completarlas.”

Esos hilos o redes, que tienen

una analogía evidente con la tela de la araña de Louise Bourgeois, son en sí

mismos una evocación de los hilos o redes que tejen las relaciones

interpersonales. Shiota los considera un espejo de los sentimientos: «Los hilos

están tejidos entre sí. Se enredan. Se desgarran. Se desatan. Son como un espejo

de los sentimientos.» Y con ello nos traen, en definitiva, una reverberación

del tejido de la vida, de la trama de la memoria. Con la forma de un dibujo que

flota: “Con el hilo, estoy dibujando en el aire.”

A través de los hilos, tejer y

destejer la memoria. Evocar emociones y sentimientos, y de un modo persistente

la presencia en la ausencia. Ahí nos lleva esta artista ejemplar, Chiharu

Shiota: en el arte que flota y nos rodea tejamos todos los hilos de la vida.

* Chiharu Shiota: The

Soul Trembles [El Alma Tiembla]. Comisariado: Mami Kataoka. Grand Palais, París.

Del 11 de diciembre de 2024 al 19 de marzo de 2025.

* Publicado en EL CULTURAL:

- Edición impresa, 17 de enero de

2025, pgs. 32-33.

-Edición online: https://www.elespanol.com/el-cultural/arte/20250126/chiharu-shiota-artista-dibuja-aire-km-hilo-rojo-desenmaranar-traumas/916408522_0.html

domingo, 5 de enero de 2025

Exposición en el Museo del Prado

Sigmar Polke: la pintura y el tiempo

La elección de ese lugar es plenamente coherente

con el concepto de la muestra, que plantea una visión de la obra de Polke a

partir de sus afinidades y semejanzas con otros artistas. En primer lugar, y de

un modo muy destacado, con Goya. Pero también con Max Ernst, Sergei M.

Eisenstein y Alberto Durero. Lo que así vamos viendo es el diálogo profundo de

las obras de Polke con obras y artistas de otros lugares y tiempos.

Con un montaje de gran calidad, estructurado a

partir del excelente criterio de la comisaria Gloria Moure, la exposición se

organiza en secciones, en las que encontramos sobre todo pinturas, así como dibujos,

fotografías, algún vídeo… En definitiva, imágenes en profundidad, que hablan

desde el presente con la mitología, conceptos y sensaciones de otras épocas,

haciéndonos percibir en el eco que todo ello produce en Polke la persistencia

de las cuestiones existenciales que se transmiten a través del arte.

Se presentan en total 53 piezas: 42 de Polke, 5 en

el horizonte de Goya: su gran pintura Las viejas o El tiempo, una

imagen digital de 2020 con la radiografía de esa pintura, El coloso

(después de 1808) atribuido a Goya, la estampa nº 26 de Los Caprichos

(1797-99): Ya tienen asiento, y el dibujo Hasta la muerte

(1797-98); y 6 más con diversa autoría…

Los inicios creativos de Sigmar Polke se sitúan en

una perspectiva que buscaba marcar la diferencia con el pop art y con un

planteamiento crítico ante los soportes mediáticos y la publicidad. En esa

línea formó en 1963, junto a Gerhard Richter, el movimiento “realismo

capitalista”, un término que implicaba un giro irónico respecto al “realismo

socialista” de entonces en el bloque soviético. Después fue desarrollando un

interés profundo por el curso de la pintura en las artes a lo largo del tiempo,

y a partir de 1965 va realizando variaciones sobre obras clásicas, como las de Durero

o Kandinsky.

En continuidad con ello, el desencadenante de la muestra

se sitúa en la confrontación de Polke con Goya, que tuvo lugar cuando se

encontró en 1982 con el cuadro de éste Las viejas o El Tiempo (1810-12)

en el Palacio de las Bellas Artes de Lille, donde sigue estando actualmente, y

que ahora puede verse de nuevo por primera vez en España, junto a una

radiografía digital del cuadro realizada en 2020.

Según se nos dice en el catálogo, parece que

probablemente se trató de un reencuentro, pues Polke había viajado a Lille

anteriormente en distintas ocasiones, por lo que su interés por la obra de Goya

fue adquiriendo un eco muy profundo. Actualmente se conserva una fotografía en

blanco y negro de Polke de esa visita en 1982, en píe y con una cámara

fotográfica con trípode, ante Las viejas o El Tiempo, limpia y

recién restaurada, lo que probablemente le permitió descubrir nuevos aspectos

importantes en la misma. Posteriormente, Polke también continuó su contacto con

Goya en viajes a España.

El cuadro de Goya y su radiografía se muestran

junto a una pintura de gran formato de Polke: Cenizas sobre cenizas

(1992), y ahí comienza el itinerario de confrontación que nos permite apreciar

en profundidad las afinidades con la obra de Goya que Polke desplegó

intensamente en su trabajo. La pregunta ¿Qué tal?, grabada en el envés

del espejo en la pintura de Goya, nos lleva directamente al juego de la

confrontación de los sentidos de las palabras y las imágenes, algo tan central

en la trayectoria artística de Polke.

Lo que viene de otro tiempo se proyecta en los

tiempos actuales, y de ahí la utilización que Polke realiza de imágenes ya

dadas, sobre todo fotografías tomadas de periódicos, que amplía y distorsiona

pictóricamente. Según explica en una entrevista de 2003 recogida en el

catálogo, se dio “cuenta de que la imagen cobraba más vida cuando había alguna

imperfección, algunas deformaciones. Así es más real.” Es decir, la distorsión

y deformación de las imágenes nos permite apreciar su carácter expresionista y

dinámico, a diferencia de las representaciones figurativas estáticas.

Pintura y tiempo: el diálogo de Polke con Goya y

con otros pintores y artistas de otras épocas, así como con las diversas formas

y soportes de la representación que se han ido sucediendo en el tiempo, nos

llevan a la comprensión de que el presente se torna vacío si no hay

comunicación con las raíces anteriores. Como también dice en la misma

entrevista antes mencionada: “Cuanto más sabes, más consciente eres de lo que

han hecho otros. No puedes existir en el vacío, estás arraigado en el tiempo.”

En definitiva, las obras de Sigmar Polke reunidas en

esta exposición excepcional nos permiten apreciar en profundidad su diálogo con

los tiempos en la gran complejidad de sus pinturas, con capas superpuestas, así

como trazados, líneas y colores muy intensos. Central es también la unión en

ellas de palabras e imágenes, lo que transmite una intensa dimensión poética

que marca los ecos de la vida y la existencia. Son como un espejo plural y

diverso de la complejidad de la vida y la representación.

* Sigmar Polke.

Afinidades desveladas.

Comisaria:

Gloria Moure. Museo del Prado, Madrid. Del 26 de noviembre al 16 de marzo de

2025.

* Publicado en EL CULTURAL:

- Edición impresa, 27 de diciembre de 2024 – 2 de enero de 2025, pgs. 32-33.

- Edición online: https://www.elespanol.com/el-cultural/arte/20250103/sigmar-polke-francisco-goya-colosos-frente-museo-prado/911909078_0.html

.jpg)

.tif)